備蓄とパッククッキング

災害時の食について

市の備蓄の現状

但馬地域の各家庭で備蓄をしている割合は6割程度で、県下で最も低い結果となっています。

令和3年度ひょうご食生活実態調査結果では「あなたの家では、非常用の食糧・熱源などを用意していますか」という問いに「用意していない」と回答した割合は県全体で26.0パーセントに対し、但馬は40.4パーセントでした。

食の備えのポイント

災害が起きる前にできること

- いざという時のために、上部の例を目安に最低3日以上、可能な限り7日分以上の食糧を備える

- 熱源はカセットコンロとカセットボンベを用意する(目安は1人1週間でおよそ6本)

- 乳幼児や高齢者、糖尿病などで食事療法を受けている方がいる場合は、その家族に合わせた食品も備える

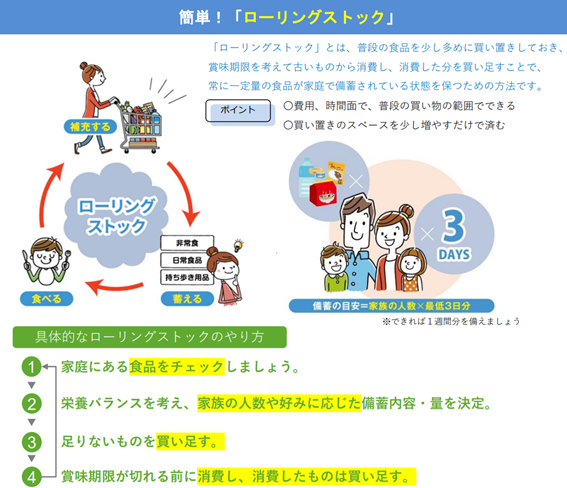

ローリングストックとは

ローリングストックとは、普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで、常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つ方法です。

おすすめの食品

- レトルト食品

- インスタントのみそ汁やスープ

- 缶詰(ツナ缶、サバ缶、コーンビーフ、焼き鳥缶、トマト缶、コーン缶など)

- 乾物(切干大根などの乾燥野菜、ひじき、干しわかめなど)

- 日持ちのする野菜(玉ねぎ、人参、じゃがいもなど)

- 野菜ジュース

- ドライフルーツ

- 菓子類

要配慮者向け備蓄食品

物流が止まると乳幼児用や食物アレルギー用などの特殊な食品は、特に手に入りにくい可能性が高くなります。そのため、2週間分を備蓄することが推奨されます。

乳幼児向け

授乳中の方は母乳や赤ちゃんのためにしっかり水分を取れるように、通常より多めに飲料水を備えておきましょう。災害により母乳が一時的に出ない場合や足りない場合には、粉ミルクや液体ミルクを活用することができます。

高齢者向け

一般の家庭の備えと大きく変わりはありませんが、噛んだり飲み込んだりする機能が弱くなった方は、やわらかく、とろみのついた食べやすい食品を備えておきましょう。

慢性疾患向け

物流やライフラインがストップした場合でも、医師が処方した食事療法を普段と同じように継続するための備えを工夫しましょう。日頃から自分で食事などをコントロールできるスキルを身に着けることが、もしもの時に自分の命を守ります。

食物アレルギー者向け

日頃から自分自身や家族がアレルゲン(原因物質)や薬について、理解しておくことが大切です。配給の食事や炊き出しが食べられない場合を想定して、アレルギー対応の食品は多めに備えましょう。

パッククッキングの紹介

パッククッキングとは、食材をポリ袋に入れて、電気ポットや鍋で加熱調理する調理方法のことです。

日持ちのする缶詰や乾物を使ったパッククッキングのレシピ集を作成しました。

いざという時に実践できるように、ぜひ一度試してみてください。

-

パッククッキング レシピ(全編) (PDF 2.3MB)

-

パッククッキング レシピ(主食) (PDF 1.0MB)

-

パッククッキング レシピ(主菜) (PDF 960.8KB)

-

パッククッキング レシピ(副菜) (PDF 765.2KB)

-

パッククッキング レシピ(間食) (PDF 756.9KB)

外部リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

このページに関する問合せ

健康福祉部 健康増進課 健康増進係

〒668-0046 豊岡市立野町12番12号

電話:0796-24-1127 ファクス:0796-24-9605

問合せは専用フォームを利用してください。