義務教育学校Q&A

竹野地域における義務教育学校Q&A

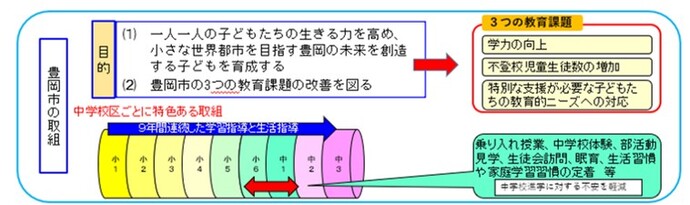

Q1 小中一貫教育とはどのような教育なのですか。 また、なぜ小中一貫教育が必要なのですか。

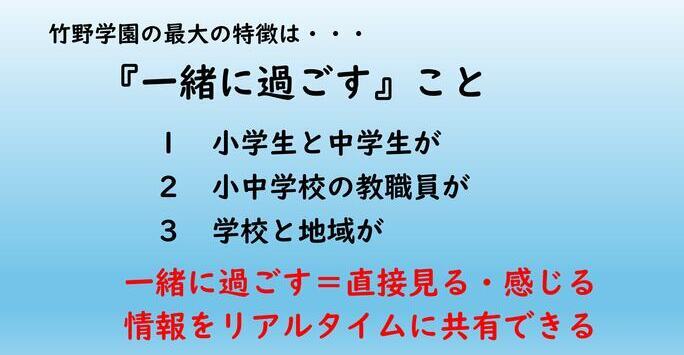

- 小中一貫教育とは、「小・中学校が目指す子ども像を共有し、9年間を見通した教育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育」のことを指します。

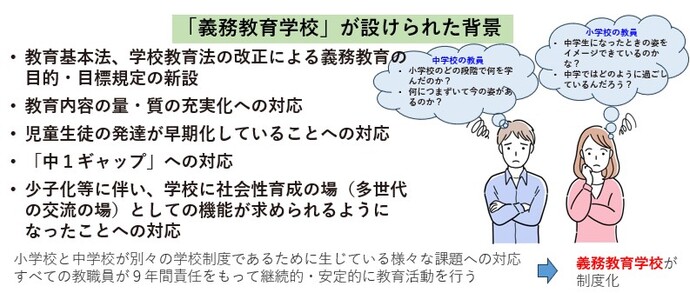

- 中学校への進学時、新しい環境や学習に不適応を示す、いわゆる「中1ギャップ」が課題となっています。小中一貫教育の取組により、小中の枠を超えて連携を深めることで、小中の段差を滑らかにするだけでなく、学力の向上など、さまざまな教育課題の解決を図っています。

Q2 「義務教育学校」とはどのようなものですか。

義務教育学校は、学校教育制度の多様化と弾力化を推進するため、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行うことを趣旨として2016年から制度化された新たな学校種です。

2016年に22校の義務教育学校が開校して以来、年々増加しており、2023年時点では207校が開校しています。

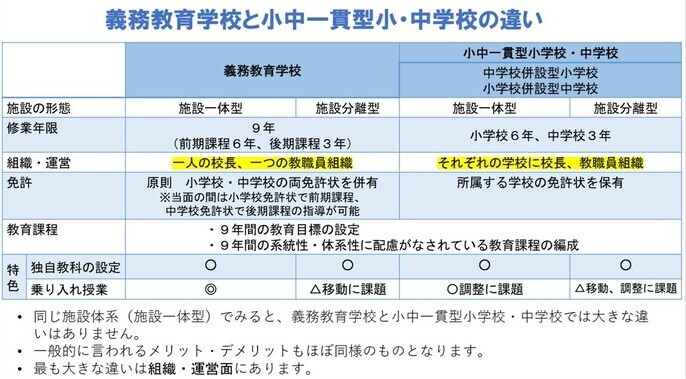

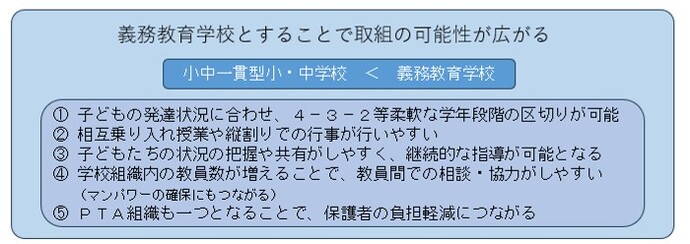

Q3 小中一貫型小・中学校と義務教育学校は何が違いますか。義務教育学校とする理由は。

- 小中一貫型学校では、小学校と中学校はあくまで別の学校ですので、それぞれに教職員組織があり、別々の教育目標の設定や教育課程の編成が行われます。

- 一方で、義務教育学校は一つの組織であるため、1名の校長先生のリーダーシップのもと、9年間を見通した教育目標を掲げ、教職員は小学校・中学校の分け隔てなく児童生徒の指導にあたることになります。

- 小中一貫型小・中学校であっても工夫により、さまざまな教育効果が期待できますが、一つの学校組織となる義務教育学校の方が、より特色のある、効果的な取組が可能となります。

Q4 義務教育学校や小中一貫型小・中学校に課題はないのですか。

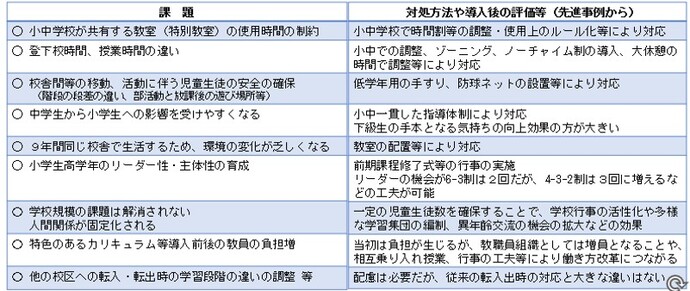

課題としては、次のような項目があげられています。

これらの課題は、義務教育学校独自のものではなく、施設一体型の場合であれば同様に考えられるものです。

また、これらは制度の開始初期に課題とされていた項目であり、現在ではさまざまな工夫により課題は軽減・解消され、むしろメリットとしてとらえられている項目もあります。

Q5 義務教育学校や小中一貫型小・中学校になると、小・中学校の学校行事はどうなりますか。入学式や卒業式はどうなりますか。

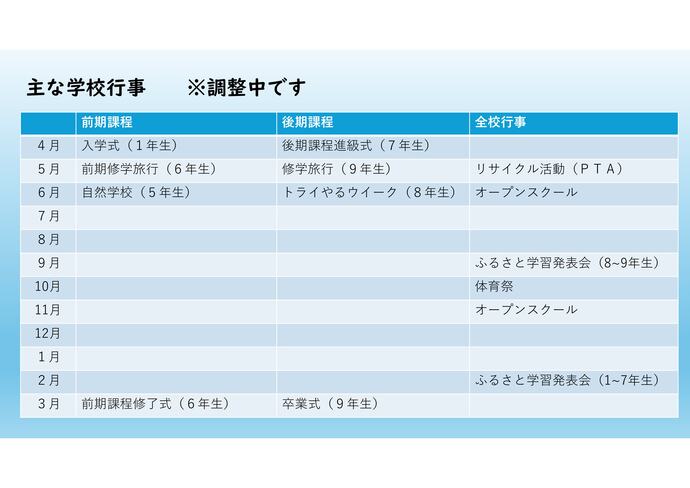

義務教育学校は9年制の学校となりますので、中学1年生は7年生、中学3年生は9年生と呼ぶことになり、入学式は1年生のときに、卒業式は9年生の時に行います。

6年生では、卒業式はありませんが、前期課程修了式を行い修了証書を渡すなど、節目の儀式を行っている事例が多くみられます。また、中学1年生に当たる7年生での、入学式に代わる儀式についても同様です。

(仮称)竹野学園では、下部のように検討しています。(検討状況報告会資料より)

Q6 義務教育学校や小中一貫型小・中学校になると、教員の数が減ることはないのですか。

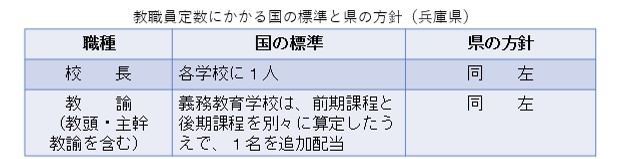

義務教育学校、小中一貫型小・中学校とも、教員の定数は変わりません。

-

教員については、例えば、小学校1校と中学校1校が義務教育学校に移行する場合、小学校、中学校でそれぞれ定められている教職員定数はそのままで、先生が減ることはありません。

-

義務教育学校の場合、校長は1人になりますが、かわりに副校長(または教頭)が配置されます。

近隣の義務教育学校では、校長1人、教頭3人が配置されています。

Q7 義務教育学校になると制服はどうなりますか。

制服については、学生服のメーカーを講師に招いての制服勉強会を開き、制服が必要かどうかから保護者・生徒の意見を中心に検討しました。

- 何年生から着るのか?

- 制服は必要? 現在の制服のままでもよいのでは?

- ジェンダーレス制服にしたい

- 家庭で丸洗いできるものが良い など

検討の結果、7年生から9年生は下記の制服を導入、1年生から6年生は従来通りの制服を着用することとされました。

また、体操服については、1年生から9年生まで同じデザインで統一できるよう、幅広いサイズ展開を行っているものを、長袖・長ズボンについては、主に7年生から9年生が着用しますが、希望があれば6年生以下も購入、着用可とされています。

Q8 義務教育学校になると校則はどうなりますか。

校則については、学校が教育目的を実現していく過程において、児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められるもので、学校長が決定します。

1年生から9年生まで、幅の広い学年が学ぶ義務教育学校では、全学年で共通とする部分や、制服を着用する学年、4-3-2のブロック制等、段階に分けて検討する必要があります。

社会通念に照らして合理的とみられる範囲内で、学校や地域の実態に応じて適切に定める必要があることから、保護者や児童・生徒の意見を聞きながら、検討することになります。

Q9 学校区は変わるのですか。また、竹野に引っ越した場合、途中からでも義務教育学校に入学することはできますか。

- 学校区に変更はありません。

- 竹野地域に転居してこられた場合、通常の小学校・中学校と同じように義務教育学校に転校できます。

Q10 義務教育学校と小学校・中学校では、勉強する内容が違うのですか。転校した場合、困ることはないですか。

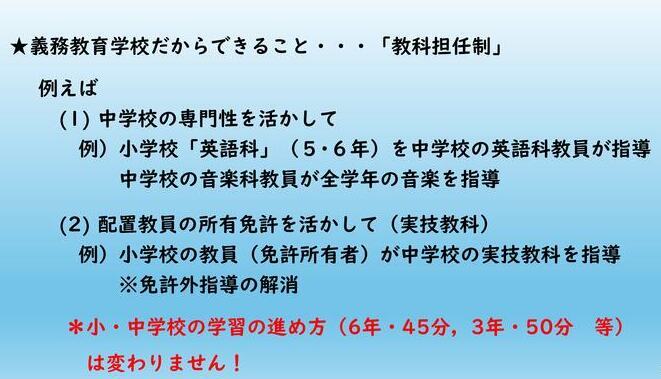

1年生から6年生の小学生に当たる分は前期課程として、7年生から9年生までの中学生に当たる部分は後期課程として、市内の他の学校と同じ教科書で勉強をします。

もともと、授業の進み具合は学校ごとに多少異なりますので、途中で転校してきたり、他の学校に行くこととなっても、困らないよう、学校同士で連携をとりあい可能な限り調整を行うようにしています。

Q11 4-3-2の区切りとはどのようなものですか。

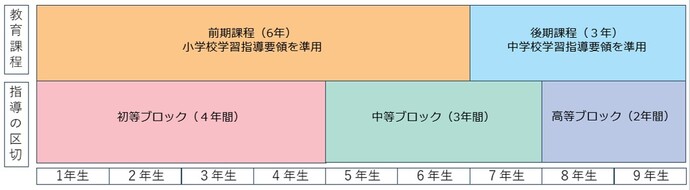

義務教育9年間の学年の区切りを「小学校6年間」と「中学校3年間」とする「6-3制」が一般的ですが、小中一貫教育を推進する上で、その効果を高めるために、「6―3」の大きな枠組みを残しつつ、「小学1~4年 の4年間」、「小学5・6・中学1年の3年間」、「中学2・3年の2年間」の「4-3-2制」を導入している事例が増えてきています。

「6-3制」については、戦後間もなく、1947年(昭和22年)に始まった制度であり、当時と比べて、今の子どもたちは身体の成長も心の成長も大きく異なってきています。5年生くらいから思春期が始まるとされており、従来からある「6-3制」は子どもたちの発達状況とは合わなくなってきています。

そこで、子どもたちの発達段階に応じて学年の区切りを設定し、9年間の スムーズ な学びと育ちの実現をめざす仕組みが、「4-3-2制」や「5-4制」など、「6-3制」と異なる区切りです。

これらの区切りは、指導の重点をどのように置くかの区切りであり、学校制度の変更ではありません。

「6―3制」以外の柔軟な学年の区切りを設定している学校の方が、小中一貫教育において、より多くの成果を認識しているとの結果が出ていることや、開設準備委員会での提言も踏まえ、(仮称)竹野学園では、「4-3-2制」を取り入れることとしています。

4-3-2制のイメージ

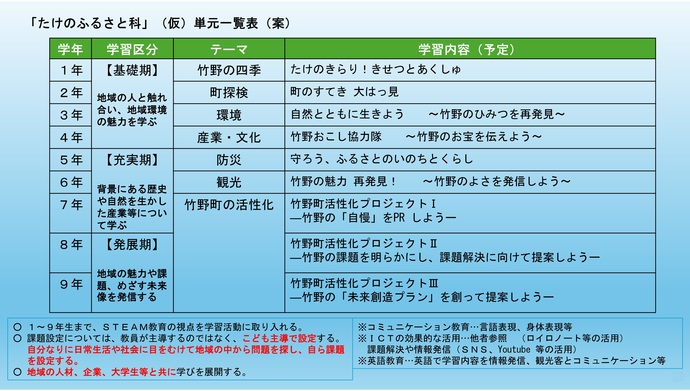

注:「たけのふるさと科」は仮称です

Q12 中学校の敷地内に整備する小学校の校舎はどのようなものですか。

竹野中学校の敷地内に、前期課程の低学年棟を新たに設け、現在の中学校の校舎と渡り廊下でつなぐこととしています。

低学年棟には1年生から4年生が入り、5年生と6年生は中学校の校舎に入ります。

詳しくは、下記のリンクからご確認ください。

Q13 (仮称)竹野学園での特色のある教育とは、どのようなことを行うのですか。

小中一貫教育を行う小中学校では、特色のある教育として独自の科目の設定ができるようになります。

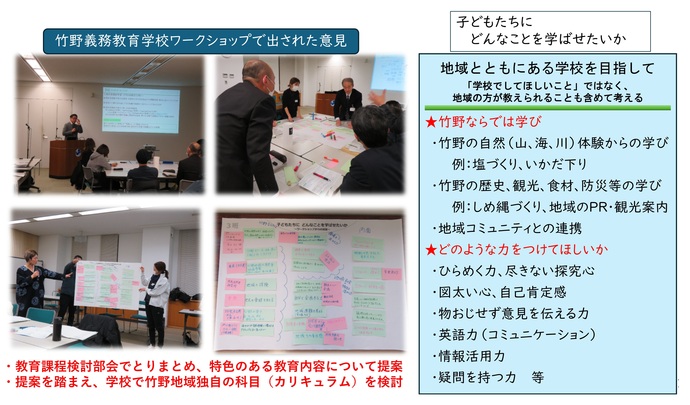

(仮称)竹野学園では、1年生から9年生まで系統的な教育が可能となることや、地域とともにある学校づくりをめざし、保護者の方を対象に、「子どもたちにどのようなことを学ばせたいか」、「どんな力を身につけて欲しいか」をテーマとしたワークショップを開催し、意見をとりまとめ、『竹野地域ならではの特色のある学び』を検討しました。

(検討状況報告会資料より)

(検討状況報告会資料より)

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

このページに関する問合せ

教育委員会 教育施設課 再編推進係

〒668-8666 豊岡市中央町2番4号

電話:0796-29-0040 ファクス:0796-23-6577

問合せは専用フォームを利用してください。