地籍調査の進め方

地籍調査の手順

1 地籍調査の実施計画を作ります

豊岡市が関係機関との連絡や調整を行い、いつ・どの地域を調査するのかなどの計画をつくります。

2 地元での説明会を開催します(地権者説明会)

調査を行う区域の関係者に集まっていただき、調査の内容やその必要性について、説明会を実施します。

3 境界の確認をします(一筆地調査)

地籍調査では、土地所有者に自分の土地の範囲を明確にしてもらいます。

公図などをもとに作成した資料を参考に、境界について、隣接する土地所有者双方によって、土地の境界の確認・合意をしてもらいます。

また、土地所有者、地番、地目なども併せて調査します。

このようにして確認された境界に「杭」を打ちます。

注:地籍調査においては、この「一筆地調査」が大変重要となります。

4 確認していただいた境界の測量をします(地籍測量)

測量の基準となる杭を設置し、段階を踏んで筆ごとの地球上の位置を決める測量を行います。

その結果をもとに正確な地図(地籍図)を作り、面積を測定します(境界は、全世界共通の座標値により表示します。)。

5 地籍簿をつくります

一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。

6 地籍調査の結果を確認していただきます(閲覧)

作成した地籍図(案)と地籍簿(案)は、関係者および一般の方々に閲覧していただき、確認を行います。

閲覧場所は豊岡市役所で、期間は20日間です。

万が一、結果に誤り等があった場合には、書面で申し出てください。

確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。

7 地籍調査の成果を法務局へ送付します

地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)の写しを、法務局に送付します。

法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで法務局にあった地図の代わりに、地籍図を法務局備え付けの正式な地図とします。

以後、法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用されます。

「代表相続人選任通知書」および「同承諾書」の提出が必要な方

<相続が完了していない土地で、相続人が複数となる方>は、次の書類を提出してください。

- 代表相続人選任通知書(様式4)

- 代表相続人選任承諾書(様式4―2)

注:遺産分割協議書などで該当土地の相続人が明確な場合は、その書類の写しを提出してください(この場合、代表相続人選任通知書と代表相続人選任承諾書の両方とも提出は不要です。)。また、相続登記が完了している場合は、連絡してください(調査時点の行き違いはご容赦ください。)。

「委任状」の提出が必要な方

<境界立会ができない方>または<境界が分からないので詳しい人に頼みたい方>は、境界立会(一筆地調査)の前に、次の書類を提出してください

委任状(様式1)

土地所有者等権利者が、所有する土地に関して委任する内容は、次の3種類あります。

|

委任内容 |

委任する権限 |

|---|---|

|

境界立会いし、その境界を確認する一切の権限 |

|

土地を分筆、合筆、滅失することが想定されるとき、それに同意(承認)する一切の権限 |

|

地籍調査の結果を確認する一切の権限 |

注:委任内容は、下の「委任内容の選び方」を確認してください。

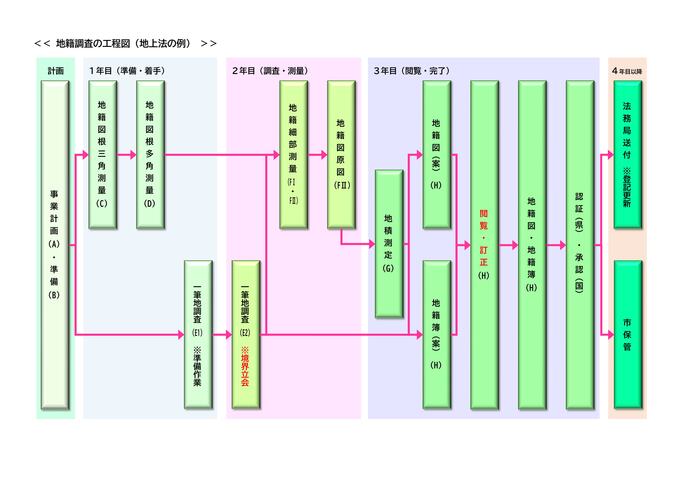

地籍調査の工程およびスケジュール

地籍調査用語説明

- A工程・B工程=事業計画・準備

- 全体計画の策定:関係機関との調整、事業計画の策定・公示

- 関係住民への周知:協力体制の確立、地元説明会の開催

- 基準点測量=上記と平行して、国土交通省国土地理院が、基本三角点(一等~三等三角点)等を基礎と して、国土調査のために必要な地域に四等三角点を設置する。

- C工程・D工程・F工程=地籍測量

- 図根三角点の設置を地籍図根三角測量(C工程)と言う

- 図根多角点の設置を地籍図根多角測量(D工程)と言う

- 一筆地調査に基づいて筆界の測量を行う

- 細部図根点の設置から原図作成までを地籍細部測量(F工程)と言う

- E工程=一筆地調査

- 準備作業(E1工程):法務局地図および登記簿等に基づき、調査図素図、調査図一覧図および地籍調査票を作成

- 境界立会(E2工程):一筆ごとの地番・所有者・地目および筆界を調査する。所有者等の立会経緯を地籍調査票に記録する。

- G工程=地積測定(地籍測量データより一筆ごとの面積を求める。)

- H工程=地籍図および地籍簿の作成等、閲覧期間(20日)終了後、最終とりまとめを行う。

地籍調査をするとこんな事に役立ちます

土地のトラブル防止に役立ちます

土地の境界などが不明確であると、さまざまなトラブルが発生しがちです。地籍調査をしていると、トラブルの発生を未然に防止することに役立ちます。

土地取引の円滑化に役立ちます

地籍調査をしていると、正確な土地の状況が登記簿に反映されるので、登記の信頼性が高まり、安心して土地の売買や分筆ができます。

地籍調査をしていないと、土地を売買する場合に、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿と実測の面積が異なるなどの問題が生じることがあります。

また、分筆登記の際、地籍調査が済んでいると、隣接所有者の立会いが不要になるうえ、測量費用等の登記経費が大幅に安くなります。

街づくりに役立ちます

地籍調査の成果を基礎データとして利用することで、きめ細やかな街づくり計画の立案が可能となります。

公共事業の円滑化に役立ちます

道路、下水道の整備や、駅前再開発を実施する場合、事前の調査や測量に多大な時間と労力を費やすことがあります。

地籍調査をしていると、境界確認作業が簡単にできるため、公共事業が円滑に進みます。

災害の復旧(生活再建)に役立ちます

万が一、地震、火山噴火、土砂崩れ、水害などの災害が起きてしまった場合、元の土地の境界がわからないために復旧に時間がかかることがあります。

地籍調査をしていると、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、万一の災害の後でも、迅速な復旧ができます。生活再建までの期間が短縮できます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

このページに関する問合せ

都市整備部 地籍調査課 地籍調査係

〒668-8666 豊岡市中央町2番4号

電話:0796-21-9064 ファクス:0796-23-6870

問合せは専用フォームを利用してください。