よい睡眠がとれていますか?

令和元年の国民生活基礎調査では、1日の平均睡眠時間が6時間未満の人の割合は、男性37.5%、女性40.6%で、男性の30~50歳代、女性の40~50歳代では4割を超えています。

また、健康日本21(第二次)では「睡眠による休養を十分とれていない者の割合」を、18.4%(平成21年)から、15%に低下させることを目標としていましたが、 最終評価時は 21.7%(平成30年)とむしろ増加し、悪化していると評価されています。年齢階級別では、特に中高年者(50歳代)が増加していました。

睡眠時間の不足や、不眠症のため寝床についても眠れないなど、睡眠により十分な休養が得られないと、日中の集中力の低下、頭痛やその他のからだの痛みや消化器系の不調などが現れ、意欲が低下することが分かっています。

また、寝つけない、熟睡感がない、早朝に目が覚めてしまう、疲れていても眠れないなどの不眠症状は、こころの病の症状として現れることがあります。不眠とうつ病は関わりが深いため、もし不眠症状が2週間以上続くようであれば、うつ病のサインかもしれません。そんな時は一人で悩まず、専門医やかかりつけ医に相談するようにしましょう。

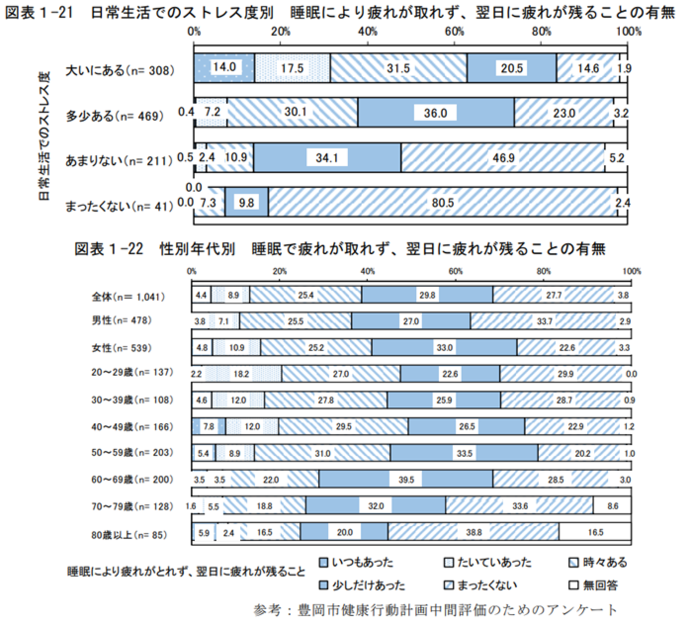

日常生活でのストレス度が高い人は、睡眠により疲れが取れず、翌日に疲れが残っていることがある割合が高い傾向です。(2021年度市民アンケート)

健康づくりのための睡眠ガイド 2023

厚生労働省は、休養・睡眠分野の取組をさらに推進するため、健康づくりに寄与する睡眠の特徴を国民にわかりやすく伝え、より多くの国民が良い睡眠を習慣的に維持するために必要な生活習慣を身につける手立てとなることを目指し、最新の科学的知見に基づき「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」 を策定しました。

年代別のポイント

成人

- 適正な睡眠時間には個人差があるが、6時間以上を目安として必要な睡眠時間を確保する。

- 食生活や運動等の生活習慣や寝室の睡眠環境等を見直して、睡眠休養感を高める。

- 睡眠の不調・睡眠休養感の低下がある場合は、生活習慣などの改善を図ることが重要であるが、病気が潜んでいる可能性にも留意する。

高齢者

- 長い床上時間は健康リスクとなるため、床上時間が8時間以上にならないことを目安に、必要な睡眠時間を確保する。

- 食生活や運動などの生活習慣、寝室の睡眠環境などを見直して、睡眠休養感を高める。

- 長い昼寝は夜間の良眠を妨げるため、日中の長時間の昼寝は避け、活動的に過ごす。

こども

- 小学生は9〜12時間、中学・高校生は8〜10時間を参考に睡眠時間を確保する。

- 朝は太陽の光を浴びて、朝食をしっかり摂り、日中は運動をして、夜ふかしの習慣化を避ける。

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

このページに関する問合せ

健康福祉部 健康増進課 成人保健係

〒668-0046 豊岡市立野町12番12号

電話:0796-21-9095 ファクス:0796-24-9605

問合せは専用フォームを利用してください。